診療科・中央部門のご案内

診療科・中央部門のご案内中央放射線部

案内図

1階:放射線治療部門

2階:診断部門

主な検査設備

| 部門 | 設備 | 設置数 |

|---|---|---|

| X線撮影室 | 一般撮影装置 | 5台 |

| マンモグラフィ | 1台 | |

| 歯科用パノラマ撮影装置 | 1台 | |

| 骨密度測定装置 | 1台 | |

| ポータブル装置 | 2台 | |

| CT撮影室 | CT装置 | 3台 |

| MRI撮影室 | MRI(1.5T) | 2台 |

| MRI(3T) | 1台 | |

| TV撮影室 | TV装置 | 3台 |

| 血管撮影室 | 血管撮影装置 | 2台 |

| IVR-CT装置 | 1台 | |

| ハイブリットIVR装置 | 1台 | |

| 核医学検査室 | SPECT装置 | 2台 |

| 放射線治療室 | リニアック装置 | 1台 |

| IMRT装置 | 1台 | |

| 放射線治療計画用CT装置 | 1台 | |

| RALS装置 | 1台 | |

| 救急撮影室 | 一般撮影装置 | 1台 |

| CT装置 | 1台 | |

| TV装置 | 1台 | |

| 中央手術部の装置 | O-arm装置 | 1台 |

| C-arm装置 | 4台 | |

| ポータブル装置 | 1台 |

X線(レントゲン)撮影室

胸部撮影室

胸部撮影室では一日で100件以上の胸部・腹部撮影をおこなっています。立位と臥位、それぞれ専用の撮影台があり円滑な撮影が可能です。この装置は2012年2月に導入され、どちらもFPDという検出器を用いています。X線照射から画像表示までの時間が短く撮影体位からすぐに解放されるため従来に比べ負担が軽減されました。また、更衣室を3部屋備えており、ゆっくり着替えていただけます。

胸部撮影室では一日で100件以上の胸部・腹部撮影をおこなっています。立位と臥位、それぞれ専用の撮影台があり円滑な撮影が可能です。この装置は2012年2月に導入され、どちらもFPDという検出器を用いています。X線照射から画像表示までの時間が短く撮影体位からすぐに解放されるため従来に比べ負担が軽減されました。また、更衣室を3部屋備えており、ゆっくり着替えていただけます。

胸部撮影の被ばくは1回0.1mSvでこれは人体に影響を及ぼす線量の1000分の1にも満たない値です。また自然の中にも放射線は存在しており一般的に胸部撮影の被ばくは、日本とアメリカを飛行機で往復した場合に受ける放射線と同等であるといわれています。

※胸部レントゲンを受けられる患者様へ 撮影部位にボタンや金属があると画像に影響が出るため、撮影時には衣服の着替えをお願いしています。女性の方には下着類を外していただく場合もありますので予めご了承ください。

小児撮影

当院には小児撮影室があります。写真のように壁紙がキャラクターの柄になっており、おもちゃなどを用意して検査に不安を感じるお子さんの気持ちに寄り添った対応をおこなっています。また、仰向けや立位での撮影に加え、座って撮影するための装置も用意しています。写真のようにお子さんが椅子に座り、保護者の方がX線を通さない鉛ガラスの内側に立つことで、お子さんと手をつないで顔を見ながら撮影が可能です。

当院には小児撮影室があります。写真のように壁紙がキャラクターの柄になっており、おもちゃなどを用意して検査に不安を感じるお子さんの気持ちに寄り添った対応をおこなっています。また、仰向けや立位での撮影に加え、座って撮影するための装置も用意しています。写真のようにお子さんが椅子に座り、保護者の方がX線を通さない鉛ガラスの内側に立つことで、お子さんと手をつないで顔を見ながら撮影が可能です。

一般撮影

X線管装置 島津製作所 0.6/1.2P38DE-85

X線平面検出器出力読み取り式デジタルラジオグラフ 富士フイルムDR-ID 300

X線平面検出器(FPD)

FUJIFILM DR-ID 600(10×12)

DR-ID 600PU(14×17)

DR-ID 600PU(17×17)

コニカミノルタ株式会社

Aero DR P-31(10×12)

Aero DR P-61(14×17)

Aero DR P-21(17×17)]

※コニカミノルタ株式会社のFPDは、救急外来、病棟ポータブル、救急ポータブル、長尺撮影と様々な用途に使い分けています。

一般撮影室では目的に応じて頭部や手足、骨盤など様々な部位の撮影をしています。立つことが難しい患者さんには車いすやベッドの上でもFPDやCRを用いた撮影が可能です。

またFPDを複数用いた右の写真のような機械を使って広範囲の撮影が可能です。頸椎から股関節までを含めた全脊椎の撮影では全身の背骨を一枚の画像に収めることが可能で、成長期のお子さんやご高齢の方に見られる側弯症の精査に用いられています。また股関節から足先までを撮影する下肢全長撮影は、股関節や膝関節の痛みの原因を調べる目的で多く実施されています。

乳房撮影(マンモグラフィー)

据置型デジタル式乳房用X線診断装置

据置型デジタル式乳房用X線診断装置

Selenia Dimensions System

乳房撮影室はカーテンや壁紙にピンクを用いていて温かみのある部屋になっています。基本的にマンモグラフィーは女性技師が担当しています。 乳房を約120N(12kg)の力で圧迫して撮影します。 被ばくの低減と病変検出能の向上に必要な圧迫ですが、なかには痛みを感じる患者さんもいらっしゃいます。

歯科撮影

AUGE SOLIO Z CM(2014年11月設置)

AUGE SOLIO Z CM(2014年11月設置)

頭部撮影室ではパノラマ撮影、セファロ撮影、CBCT(歯科用X線CT)撮影の3種類の検査をおこなっています。パノラマ撮影では歯列のレントゲン写真を撮影することができ、歯茎の中にあって見えない部分もうつすことができます。セファロ撮影では両耳の穴に栓を差し込み、おでこを押さえてしっかり固定をした上で撮影をおこなうため正確で再現性の高い撮影をおこなうことができます。CBCTは一般的な頭部CT撮影よりも限局した部分のみを撮影するため、被ばく線量を抑えたうえで高精細な画像を撮影することが可能です。

CT撮影部門

CT検査について

CT(computed tomography)検査は検査部位にX線を照射することで人体の断層像が得られる検査です。得られた画像をコンピューターで処理することで3次元画像での診断が可能になります。 検査には造影剤を用いない単純検査と造影剤を用いる造影検査があります。造影検査では、ヨード造影剤という薬を注射して撮影を行います。使用する造影剤の濃度と量は、検査目的と患者さんの体重によって調整しています。体内に入った造影剤は通常24時間でほぼ全量が尿から排出されていきます。

医師3名、放射線技師6名、看護師2名、検査補助員1名で検査を担当しています。

CT装置

中央放射線部には3台のCT装置があります。単純・造影問わずどの検査室で行っても適切な診断結果が得られるよう画質と被ばく線量の調整を行っております。特殊撮影については冠動脈検査や小児心臓検査をCT1で、3D画像に加え4D画像が必要となる検査をCT2またはCT3で行うなど最適な検査室に予約を振り分けております。

CT1撮影室 SIEMENS SOMATOM Force

CT1撮影室 SIEMENS SOMATOM Force

SOMATOM ForceはX線管を2つ搭載したCT装置です。

2つのX線管を用いることで時間分解能(カメラで言うシャッタースピード)を高めることができるため心臓の検査が得意な装置です。

CT2撮影室 Canon Aquilion ONE GENESIS Edition

CT2撮影室 Canon Aquilion ONE GENESIS Edition

Aquilion ONEは320列面検出器搭載のCT装置です。1回転で広範囲の撮影できるため、小児など身体の静止状態を維持するのが難しい患者の撮影や4D画像の撮影が得意な装置です。主に造影検査に使用しています。

逐次近似再構成が可能でノイズの少ない画像が得られます。

CT3撮影室 Canon Aquilion ONE Global Standard Edition

CT3撮影室 Canon Aquilion ONE Global Standard Edition

CT2と同様に320列面検出器搭載のCT装置です。単純/造影検査に使用しています。

CT検査を受けられる方へ

- 撮影する部位の金属類は取り外していただきます。場合によっては検査着への更衣をお願いすることがあります。

- ペースメーカー、埋込み型除細動器(ICD)などを使用している方は、誤作動を起こす可能性がありますので検査予約時に医師にお申し出ください。また検査当日はペースメーカー手帳を持参し、担当技師に提示してください。

- 検査時間は約5~15分です。検査中はできるだけ動かないようにお願いします。

造影CT検査を受けられる方へ

- 検査4時間前より絶食が必要となります。水やお茶などの水分は飲んでいただいて構いません。

- アレルギー症状のある方は検査前に薬の服用が必要となる場合があります。検査予約時、医師にお申し出ください。

- 糖尿病の薬を服用されている方は、検査前に服用の中止が必要となる場合があります。検査予約時、医師にお申し出ください。

| 年度 | 単純 | 造影 | 計 |

|---|---|---|---|

| 2020 | 27771 | 13443 | 41214 |

| 2021 | 28326 | 14135 | 42461 |

| 2022 | 27768 | 14092 | 41860 |

MRI撮影室

MRIとは

MRIとは、Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略称です。放射線は使用せず、非常に強力な磁石と電波を利用して、身体の様々な断面像を撮像する検査です。放射線を使用しないため、被ばくの心配はありません。検査時間は20分~60分程度と長く、検査中は大きな音がします。当院では、現在3台(3T:1台、1.5T:2台)のMRIが稼働しています。

当院には磁気共鳴専門技術者が3名在籍しています。

MRI装置の紹介

MRI1撮影室⇒SIEMENS社製 MAGNETOM Skyra 3T

2014年2月に更新しました。3T MRIは1.5T MRIと比較して約2倍の感度があり、より鮮明な画像が得られます。そのため、脳腫瘍の鑑別に有効なMR Spectroscopyや脳の機能活動を画像化するfunctional MRIなど特殊な検査が可能で、主に頭の撮影で使用します。

2014年2月に更新しました。3T MRIは1.5T MRIと比較して約2倍の感度があり、より鮮明な画像が得られます。そのため、脳腫瘍の鑑別に有効なMR Spectroscopyや脳の機能活動を画像化するfunctional MRIなど特殊な検査が可能で、主に頭の撮影で使用します。

MRI2撮影室⇒SIEMENS社製 MAGNETOM Sola 1.5T

2021年3月に更新しました。乳房専用コイルや足専用コイル、下肢血管専用コイルなど、各部位に特化した撮影器具が導入されました。また、心臓の動きを動画のように撮影するCine MRIや、全身の癌スクリーニング検査であるDWIBSが撮影できるようになりました。

MRI3撮影室⇒SIEMENS社製 MAGNETOM Sola 1.5T

2022年3月に更新しました。DEEP RESOLVEというAI技術により今までよりも短い時間での撮影や高画質での撮影が可能となりました。

2022年3月に更新しました。DEEP RESOLVEというAI技術により今までよりも短い時間での撮影や高画質での撮影が可能となりました。

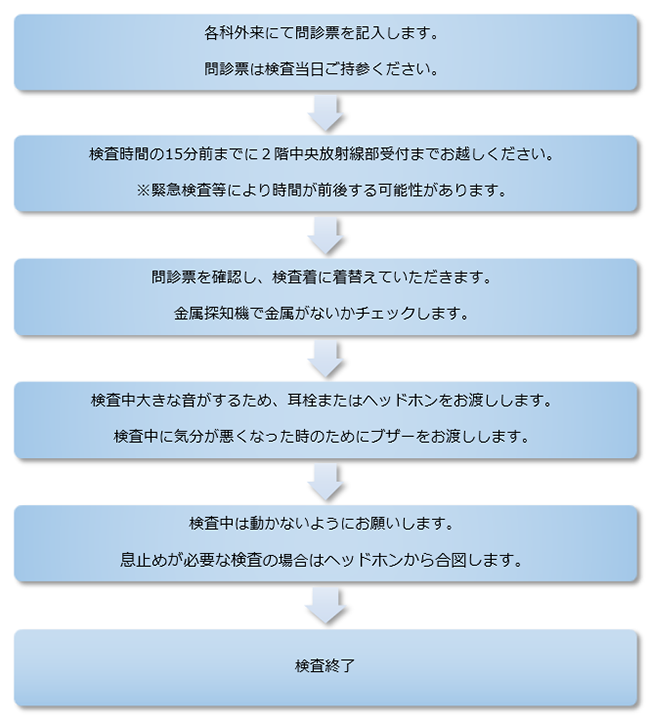

MRIを受けられる方へ

MRI検査室内では常に非常に強力な磁場が発生しています。

以下の方はMRIの検査が受けられない場合があります。該当するものがある場合、事前にスタッフにお伝えください。

基本的に検査が受けられない方(例外あり)

- ペースメーカーを使用している

- 人工内耳を埋め込まれている

検査が受けられない可能性がある方(問診時、担当医師にお伝えください)

- 手術により体内に金属を埋め込まれている(人工関節、ステント、コイルなど)

- 妊娠中

- 閉所恐怖症

- 刺青のある方

検査前に外していただくもの(火傷、故障の原因となります)

・補聴器・入れ歯・時計・財布・ヘアピン・コンタクトレンズ・眼鏡 ・アクセサリー(指輪、ネックレス、ピアスなど)・湿布・カイロ・磁気カード ・金属粉入りの化粧品・増毛パウダー・吸湿発熱繊維の衣類・その他金属製品

検査の流れ

TV撮影室

どんな検査?

TV撮影検査(透視検査)は低線量のX線を使って体内を動画としてリアルタイムに観察したり、静止画のレントゲン写真を撮影したりすることができる検査です。詳しく検査するために、造影剤というお薬を用いて体内の臓器の機能や形態を評価していきます。

X線だけでなく、内視鏡も併用して検査を行うこともあります。

検査方法は?

寝台の上で横になって頂き、機械が体の上を行ったり来たりしながら検査をします。体の方向や、寝台の傾きを変えたりして検査をすることもあります。

検査時間は検査内容によって大きく異なり、およそ30分で終わるものから1時間以上かかる検査もあります。

検査を受ける方へ

スムーズな検査のために

金属のものは、検査部位に被って検査の影響が出る可能性があるため、検査部位によって、検査前に金属類を外して頂くか、ずらして頂きます。

ヘアピン、イヤリング、眼鏡、入れ歯、補聴器、ネックレス、ベルト、チャック・ホックのついた衣類、コルセット、使い捨てカイロなど

造影剤を使用した場合

- 造影剤は腎臓を経て尿と共に排泄されます。経口の場合は便として排泄されます。

- 造影剤を注射すると、熱感を伴いますが(個人差はあります)、息苦しさや吐き気、かゆみを感じた場合は造影剤の副作用が発生した可能性があります。スタッフにお声かけ下さい。

- 検査後は造影剤を早く体外に排泄させるために、水分を多く摂取することをお勧めします。

検査室紹介

当院ではTV撮影検査を行う部屋は、TV1、2、3撮影室の3部屋あり、内視鏡部にも一台透視装置があります。

TV1撮影室

Canon DSRX-UI80

Cアーム型フラットパネルにより、脊髄造影や、神経根ブロック撮影の方向転換が瞬時に行え、歪のない撮像ができます。

2024年3月装置を更新しました。

TV2撮影室

島津社製 SONIALVISION G4

島津社製 SONIALVISION G4

2023年2月に更新しました。

フラットパネルを採用した、高画質かつ低線量のTV装置です。Cアーム型でない、オーバーチューブで主に泌尿器科の撮影検査で使われています。

また、整形のトモシンセシスと長尺撮影も可能となりました。

TV3撮影室

日立メディコ社製VersiFlex ViSTA

日立メディコ社製VersiFlex ViSTA

消化器内視鏡カメラ用モニターを設置しているため、ERCPなどの内視鏡系検査、胆管膵管ステント留置などの治療を行っています。

内視鏡部撮影室

島津社製 ZS-100IR

島津社製 ZS-100IR

TV3同様、消化器内視鏡カメラ用モニターを設置しており、内視鏡系の検査、治療を行なっています。

気管支内視鏡検査での生検も行なっています。

骨塩定量室

骨粗鬆症とは

「骨」は体を支え、動かすのにとても重要な役割を果たす組織です。しかし骨は年齢や生活習慣病によって脆くなることがあります。これはちょっとしたことで骨折する恐れがあり、「骨粗鬆症」と呼ばれる病気が疑われます。骨粗鬆症は、閉経後の女性に多く見られることが特徴と言われていますが、男性も四人に一人は骨粗鬆症と言われています。

検査方法

骨粗鬆症の評価は、骨塩定量検査(骨密度検査)で 調べることができます。また、筋肉量も算出できます。当院ではDEXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)を用いて、検査を行なっています。測定部位は、腰椎、股関節、腕、全身骨で検査時間は測定部位によって異なりますが、5分〜10分です。

検査前に・・

金属のものは、検査部位に被って検査の影響が出る可能性があるため、検査部位によって、検査前に金属類を外して頂くか、ずらして頂きます。

装置紹介

GEヘルスケア製 PRODIGLY Fuga Advance

GEヘルスケア製 PRODIGLY Fuga Advance

2022年度では1387件の骨密度検査を行いました。撮影の際に、待ち時間が発生する可能性があります。ご理解頂けると幸いです。

血管撮影室

IVRとは

IVR(Interventional Radiology)とは画像下治療の和名であり,カテーテルという管を血管内に挿入して診断や治療を行う手技の総称です.外科手術に比べて侵襲性が低く,一般的には麻酔や大きな手術の必要性が少ないという利点があります.手首や足の付け根などからカテーテルを挿入するため,術後の傷は小さく済むので低侵襲な検査や治療が可能です.腫瘍の塞栓(血流を遮断すること)や除去,動脈の拡張(血管の拡張)や狭窄(血管が狭くなっている部分の治療)などさまざまな治療法があります.患者さん自身の回復時間が短く合併症のリスクが低いため,現代の医療の重要な一翼を担っています。

当院では4台の血管撮影装置があり,脳血管領域・心血管領域・放射線科領域など多種多様な領域の検査/治療を行っており,医師・看護師・診療放射線技師・臨床工学技士・その他のスタッフが協力し手技を行っています。

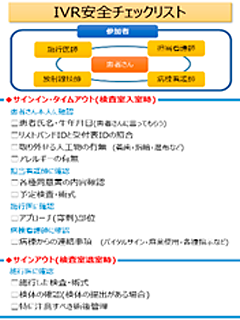

【血管撮影の安全に対する取り組み】

【血管撮影の安全に対する取り組み】

(術前訪問)

担当看護師が患者さんの病室へ行き,カテーテル治療の説明を行います。血管撮影室の場所/雰囲気,カテーテル中に取り付けられる測定機器(血圧計,心電図など),造影剤,専用ベルトによる圧迫固定,放射線被ばくに関して書かれた資料を用い,説明させていただきます。患者さんのカテーテルに対するご質問にも詳細にご対応いたします。

(サインイン・サインアウト)

(サインイン・サインアウト)

カテーテル検査/治療を安全に施行する取り組みとして,当院ではサインイン・サインアウトを導入しております。当日のスタッフが患者さんのお名前,リストバンドIDと受付表IDとの照合,取り外せる人工物の有無,アレルギーの有無,同意書などを入室前に確認させていただきます。その際,患者さん本人からお名前と生年月日の確認を行いますので,ご協力宜しくお願いいたします。

【装置説明】

血管撮影室2

血管撮影室2

PHILIPS社製 Allura Clarity FD20/15

脳血管の形態診断や脳動脈瘤コイル塞栓術、頸動脈ステント留置術(CAS)といった検査/治療を目的に脳外科領域で使用される血管撮影装置です。床と壁が木目を基調としており,患者さんの不安を軽減できるような部屋となっています。ご要望があれば音楽をかけながら手技を受けていただくことも可能です。

血管撮影室3

血管撮影室3

PHILIPS社製 Allura Xper FD10/10

心臓の冠動脈血管の診断または治療や不整脈の治療(アブレーション)といった検査/治療を目的に循環器内科領域や小児科領域で使用される血管撮影装置です。

血管撮影室4

血管撮影室4

キヤノンメディカルシステムズ社製 Alphenix Sky+

キヤノンメディカルシステムズ社製 Aquilion One

肝動脈化学塞栓術(TACE),CTガイド下ドレナージ,CVポート留置といった検査・治療を目的とした放射線科領域で使用される血管撮影装置です。IVR‐CTを使用し,血管病変の位置関係を立体画像で観察することが可能であり医師の円滑な手技に貢献しています。当院では2024年1月に装置を更新しました.AWS(Angio WorkStation)やDTS (Dose Tracking System)の機能が搭載されています。AWSはCT画像と透視像を重ね合わせたfusion画像を表示したり,血管撮影で得た血流情報をカラーマッピングした画像を作成したりと様々な手技に役立っています。DTSは血管撮影中,リアルタイムに患者皮膚線量の強度をカラーマッピングし,皮膚線量を視覚的に確認することができ,適切な被ばく管理を行えるようになりました.CT装置は320列の検出器を登載した装置で4D撮影が可能となりました。また,DE(デュアルエナジー)撮影が可能となり造影剤を減量することも可能となりました。

手術部血管撮影室(ハイブリッドOR) PHILIPS社製 Allura Clarity FD20 OR

手術部血管撮影室(ハイブリッドOR) PHILIPS社製 Allura Clarity FD20 OR

血管撮影装置と手術台が組み合わさった手術室となっているためペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD等)の留置,大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁置換術(TAVI)や胸部・腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置といった様々な手技に対応可能となっています。

【スタッフ紹介】

| 診療放射線技師 | 13名(IVR専門技師 2名) |

| 看護師 | 11名(INE:インターベンションエキスパートナース 5名) |

| 臨床工学技士 | 16名 |

【主な症例数 2022年度実績】

| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 32症例 |

| 頸動脈ステント留置術 | 24症例 |

| 冠動脈ステント留置および経皮的冠動脈形成術 | 307症例 |

| アブレーション | 184症例 |

| 肝動脈化学塞栓術(TACE) | 72症例 |

| CTガイド下生検 | 47症例 |

| CTガイド下ドレナージ | 37症例 |

| CVポート留置術 | 127症例 |

| ペースメーカーおよび植込み型除細動器(ICD) | 73症例 |

| 大動脈弁置換術(TAVI) | 119症例 |

| ステントグラフト留置 | 55症例 |

核医学検査(RI)部門

核医学検査(RI)について

核医学検査は、特定の臓器や組織に集まりやすい性質を持った放射性医薬品(ラジオアイソトープ:Radio Isotope)を体内に投与し、専用の装置で撮影を行う検査です。体内に投与される放射性医薬品はごく微量で、放射線の被ばくや薬の効果によって健康を害することはないと考えられています。投与後は、すみやかに尿や便から体外に排泄されます。この検査では血流や代謝に関する体内情報が得られます。また、当院では核医学による治療も行っています。RI装置

当院には、2台のSPECT装置が導入されています。

RI 1検査室 GE社製 Infinia

2009年度導入

RI 2検査室 GE社製 Discovery NM630

2017年度導入

体内に投与された放射線医薬品から放出される放射線を検出することが出来る専用装置です。検査時間の短縮や患者さんの快適性を高めた装置になります。短時間での全身像の撮影が可能であり、検査時間が短縮されたことにより、小児や痛みを伴う患者さんなど、これまで撮影が難しかった方も安心して検査ができるようになりました。また、ガントリーの開口径や検出器が従来の装置に比べ、約15%拡大したことにより検査時の圧迫感が大きく削減されました。当院では心臓・骨・脳・肺・腎臓・リンパ管など様々な部位に対する検査を実施しています。心臓検査では心電図同期を用い心臓のより正確な検査が可能です。核医学治療では甲状腺癌・バセドウ病・前立腺癌などの治療を行っています。

RI検査・治療件数(2022年度)

| 診断 | |

|---|---|

| 骨シンチグラフィ | 382 |

| 心筋シンチグラフィ(Tl) | 258 |

| 脳血流シンチグラフィ | 138 |

| レノグラム | 104 |

| ダットスキャン | 92 |

| 心筋シンチグラフィ(I-MIBG) | 53 |

| リンパ管シンチグラフィ | 39 |

| 肺血流シンチグラフィ | 27 |

| RI内用療法(核医学治療) | |

|---|---|

| 放射性ヨウ素131内用療法(甲状腺癌) | 3 |

| 放射性ヨウ素131内用療法(バセドウ病) | 5 |

| Ra-223 塩化ラジウム(前立腺癌) | 4 |

核医学検査を受けられる患者さんへ

- 放射性医薬品は準備してから正確な効果の得られる時間が限られる為、予約日・予約時間をよくご確認下さい。やむを得ずキャンセルされる場合は前日までに早めに連絡をお願いします。

- 検査内容によっては前処置が必要になる場合があります。事前に医師からの説明をよく聞いておいて下さい。

- 核医学検査(RI)部門では今後も引き続き診断と治療の両面で、患者さんに安全で質の高い医療が提供出来るよう随時体制を更新してまいります。

放射線治療部門

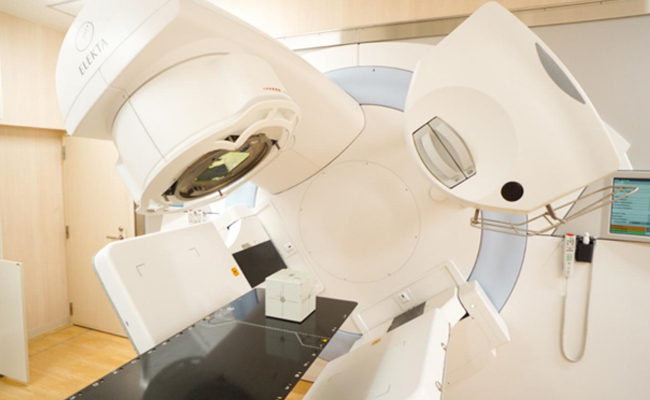

エレクタ シナジー

呼吸による動きのある部位への治療や、肺の極めて小さい範囲へのピンポイント照射、緊急を要する疼痛の緩和などの治療に適しています。

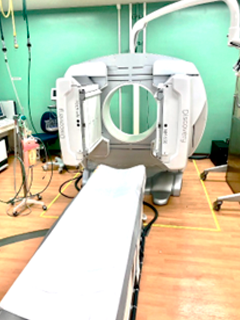

ラディザクト

ラディザクトとは、放射線治療装置とCTが一体となった強度変調放射線治療(IMRT)専用機器で、ベッドを移動しながら照射を行うことで、縦方向に最大135cmという大きな範囲の治療を行うことができます。

小線源治療

主に前立腺や子宮に対して使用し、上記の「シナジー」や「トモセラピー」と併用して治療します。

CTシミュレータ

体のどの部分にどの角度で、どれだけの量の放射線をあてるかを決めるために必要な画像を撮影する放射線治療専用のCT装置でCTシミュレータとも呼ばれています。

2024年9月に装置更新にあたり新たなCTシミュレータの導入を行いました

2024年10月から運用を開始しています

CTシミュレータ装置搬入時の様子

救急撮影室

2救急撮影室

出入口や室内はストレッチャーや車いすでの対応に備えて広く設置されています。撮影部位に応じて様々な大きさのFPDを用いています。

出入口や室内はストレッチャーや車いすでの対応に備えて広く設置されています。撮影部位に応じて様々な大きさのFPDを用いています。

救急CT室

GE社製 Optima CT660 pro

GE社製 Optima CT660 pro

2011年2月に導入されました。

交通事故などで搬送された患者様の頭から足先まで全身の撮影が可能です。

ASiRという画像再構成技術を搭載し、画質の維持と被ばくの低減の両立を実現しています。

救急TV室

Canon DSRX-T7545GF

Canon DSRX-T7545GF

救急部に搬送された患者様が即座に治療が必要な場合、カテーテルによる血管塞栓やERCPなどの処置を行っています。

救急ポータブル

交通事故などの外傷患者さんの骨折などの有無を見るために救急用のポータブル装置も備えています。FPD使用のため、すぐに画像確認をすることが可能です。

交通事故などの外傷患者さんの骨折などの有無を見るために救急用のポータブル装置も備えています。FPD使用のため、すぐに画像確認をすることが可能です。

中央手術室

中央放射線部では、X線を用いた検査やMRIの他に手術室での撮影業務も行っています。各手術での術中、術後のレントゲン撮影の他に、手術室に血管撮影装置とCT撮影装置を複合したハイブリッド血管撮影装置を用いての撮影や整形外科等の領域で術中イメージングシステム(О-arm) を用いた撮影も行っています。

- ハイブリット血管撮影装置⇒アンギオのページを参照

オーアーム装置⇒Medtronic社製 O-armイメージングシステム

2014年4月に導入された術中イメージングシステムです。通常では中央放射線部にてCT撮影しなければいけない画像が手術をしながら撮影できるようになりました。主に整形外科の領域で使用されており、脊椎の撮影を行っています。撮影した画像を用いてナビゲーションを行うことができるのも特徴の一つです。手術をより安全により正確に行えるように支援しています

2014年4月に導入された術中イメージングシステムです。通常では中央放射線部にてCT撮影しなければいけない画像が手術をしながら撮影できるようになりました。主に整形外科の領域で使用されており、脊椎の撮影を行っています。撮影した画像を用いてナビゲーションを行うことができるのも特徴の一つです。手術をより安全により正確に行えるように支援しています

X線ポータブル撮影装置⇒ケアストリームヘルス株式会社製 DRXレボリューション

2013年11月に導入された移動型撮影装置です。主に術中、術後の撮影用として用いられています。様々な撮影に対応できるようにサイズの違う2枚のFPDを用意しています。FPDを用いて撮影を行っているため撮影した画像をその場で医師が見ることができ留置したステントやドレーン、患者の状態など確認することができます。

ヘアピン、イヤリング、眼鏡、入れ歯、補聴器、ネックレス、ベルト、チャック・ホックのついた衣類、コルセット、使い捨てカイロなど