最近の災害関連の活動Activities

- 2024年1月

- 令和6年1月能登半島地震災害(田中、石川県金沢市)

- 2021年4月

- 新型コロナウイルス感染症対応支援(田中・那須、大阪市)

- 3月

- 日本災害学会発表(那須、WEB)

- 2020年12月

- DMAT隊員要請研修(福島・那須、神戸市)

- 12月

- 広域緊急援助隊訓練(國立・那須、和歌山市)

- 9月

- 大規模地震時医療活動訓練(那須、北海道帯広市)

- 7月

- 令和2年7月豪雨災害(那須、熊本県人吉市)

- 7月

- 令和2年7月豪雨災害(柴田、熊本県水俣市)

- 2月

- ダイヤモンドプリンセス号検疫(那須、横浜市)

能登半島地震災害

活動報告DMAT

田中 真生

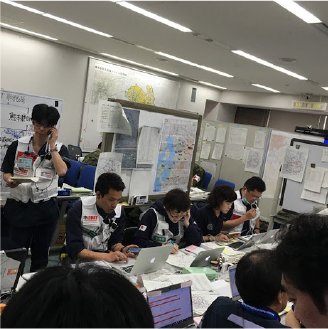

和歌山県調整本部の命を受け、石川県庁での本部活動を前隊(中島医大DMAT隊)から引き継ぐために編成された。2024年1月21日(日)早朝に現地へ出発した。メンバーは、和歌山県立医大の他に、和歌山労災病院・有田市立病院・白浜はまゆう病院の医師・看護師・調整員からなる「オール和歌山」混成チームであった。

道中の高速道路では大きな渋滞はなく、14時には石川県金沢市に到着し、待機ステーション、SCUを訪問した。その後現地DMATに挨拶、今後の活動方針を話し合った。17時には石川県庁の調整本部に到着し、前隊から業務を引き継いだ。

私達が担当した主な業務は、1)搬送DMATの把握、2)民間救急と連携して搬送手段の確保、3)DMATの搬送指揮、4)大型搬送手段の調整、の4つであった。

1月22日(月):金沢の天気は快晴であった。この日はSCU(広域搬送拠点臨時医療施設)からの搬送があり、8名の施設患者を能登から金沢市内の施設へ搬送する任務にあたった。民間救急、所属DMATを可能な限り動員し任務を遂行した。また調整業務も併せて行った。

1月23日(火)~25日(木):今年一番の大寒波が到来し、能登・金沢地域は前が見えないほどの大雪であった。この大雪の影響で大型搬送はなく、金沢市内の単発搬送が数件あるのみであった。それぞれ民間救急、所属DMATを動員し搬送指揮にあたったが、おおむね需要供給のバランスは十分であった。一時的にDMATが待機ステーションでの業務を支援したため搬送を担うDMATは減少傾向であったが、それでも大きな問題はなかった。

1月26日(木) 次チームへ業務の引継ぎを行い、11時30分 活動終了し、撤収した。その後19時に和歌山に到着し、DMAT活動終了した。

今後の課題

我々が行ったDMAT搬送指揮、搬送調整の業務は能登に残存している慢性期の要介護高齢者を金沢以南の別の施設、病院へ搬送するという業務であった。これらは、災害急性期の業務では本来なく、地域の医療機関や県が担っていくものである。しかし、発災から20日経った現在でもJMAT(日本医師会災害医療チーム)では対処しきれない搬送の問題も多くあることを痛感した。このように今後の災害でもDMATが災害後の亜急性期~慢性期に活動する意義とニーズがあると感じた。今後の課題としてJMAT、DHEAT(災害時健康危機管理支援チーム)にどのようにスムーズに業務をひきついでいくかが重要である。またこれは似たような地域の中核医療圏である和歌山県で同様の災害が起こった場合にも生じる共通の課題であると感じた。

令和2年7月豪雨災害

活動報告DMAT

「令和2年7月豪雨」災害に際し、当センターよりDMAT1隊とロジスティックチーム1隊を派遣したので報告する。

まず7月11日から13日まで柴田尚明助教をリーダーとするDMATが熊本県水俣市・芦水地域で支援活動を行なった。具体的には「きずなの里」「小田浦福祉センター」「御立岬公園」を中心に避難所の巡回診療・薬剤処方・DVTスクリーニングや、避難所サーベイランスによる潜在的な医療ニーズの調査、DMAT指揮所本部の運営などを行なった。発災から約10日が経過しており医療ニーズは一見すると少なかったが、非公式な自主避難所が乱立しておりそのような避難所のニーズと行政からの支援を結びつけるのに苦心した。

次に7月21日から23日まで那須亨助教がDMATロジスティックチームとして人吉・球磨 医療圏保健医療調整本部で活動した。

ロジスティックチームとは、主に本部での情報収集や調整、病院支援などの後方支援といった兵站を専門とするDMATである。人吉・球磨医療圏では「地域の方に寄り添い、地域の復興のための調整を行う」「保健師さんを支える活動」をスローガンとして、我々がしたい活動ではなくあくまで被災地の考えやニーズを尊重した支援を行なった。発災から約3週間が経過しており、地元被災地の保健・医療へスムーズに移行させることに心を砕いた。

これらの活動での経験と得た知識を、報告会によって県内の医療機関および行政機関と共有した。今後も発生するであろう県内外のあらゆる災害に備えて、基幹災害拠点病院として引き続き研修や訓練に取り組んでいきたい。

熊本地震災害活動報告DMAT

のちに前震と呼ばれる2016年4月14日夜の地震発生を受けて、当院DMATは出動準備を行った。しかし、この時は九州ブロックのみの出動要請となったため、ひとまず解散した。

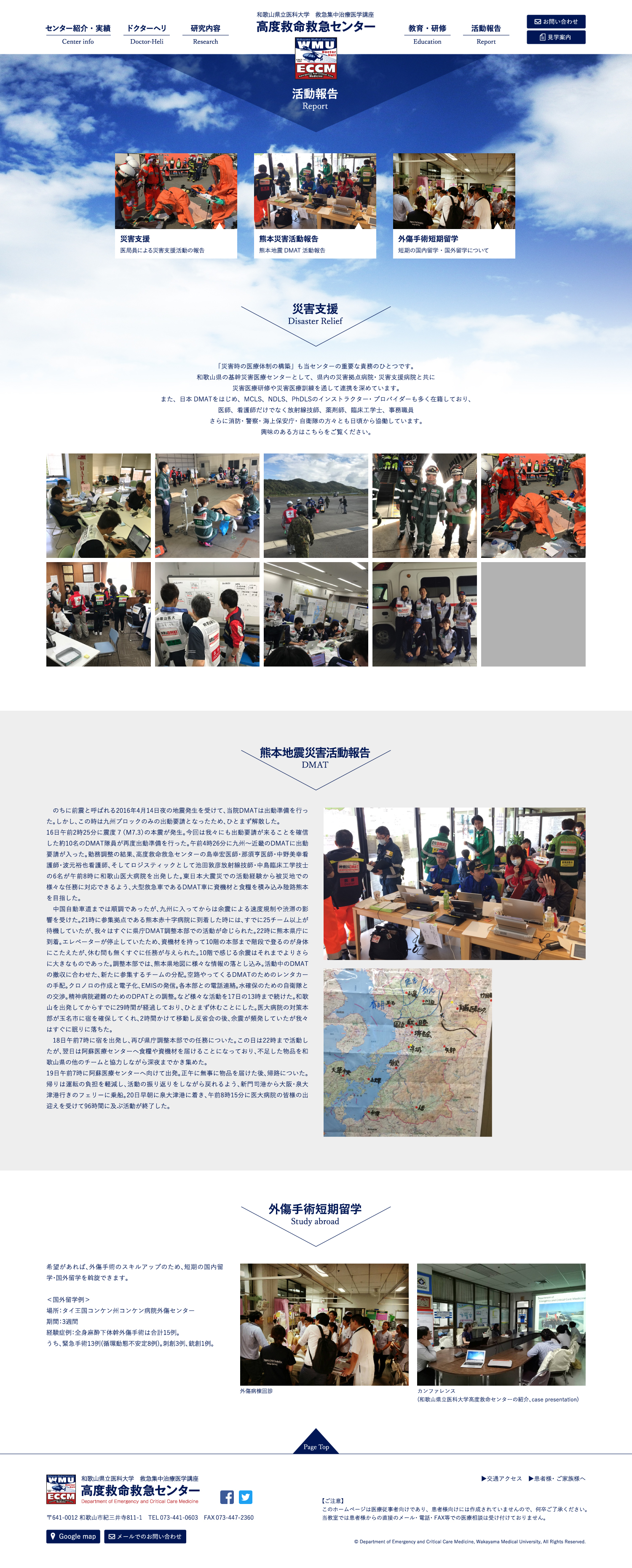

16日午前2時25分に震度7(M7.3)の本震が発生。今回は我々にも出動要請が来ることを確信した約10名のDMAT隊員が再度出動準備を行った。午前4時26分に九州〜近畿のDMATに出動要請が入った。勤務調整の結果、高度救命救急センターの島幸宏医師・那須亨医師・中野美幸看護師・波元裕也看護師、そしてロジスティックとして池田敦彦放射線技師・中島臨床工学技士の6名が午前8時に和歌山医大病院を出発した。東日本大震災での活動経験から被災地での様々な任務に対応できるよう、大型救急車であるDMAT車に資機材と食糧を積み込み陸路熊本を目指した。

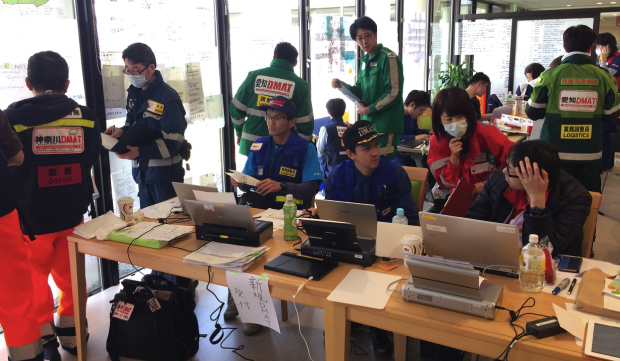

中国自動車道までは順調であったが、九州に入ってからは余震による速度規制や渋滞の影響を受けた。21時に参集拠点である熊本赤十字病院に到着した時には、すでに25チーム以上が待機していたが、我々はすぐに県庁DMAT調整本部での活動が命じられた。22時に熊本県庁に到着。エレベーターが停止していたため、資機材を持って10階の本部まで階段で登るのが身体にこたえたが、休む間も無くすぐに任務が与えられた。10階で感じる余震はそれまでよりさらに大きなものであった。調整本部では、熊本県地図に様々な情報の落とし込み。活動中のDMATの撤収に合わせた、新たに参集するチームの分配。空路やってくるDMATのためのレンタカーの手配。クロノロの作成と電子化、EMISの発信。各本部との電話連絡。水確保のための自衛隊との交渉。精神病院避難のためのDPATとの調整。など様々な活動を17日の13時まで続けた。和歌山を出発してからすでに29時間が経過しており、ひとまず休むことにした。医大病院の対策本部が玉名市に宿を確保してくれ、2時間かけて移動し反省会の後、余震が頻発していたが我々はすぐに眠りに落ちた。

18日午前7時に宿を出発し、再び県庁調整本部での任務についた。この日は22時まで活動したが、翌日は阿蘇医療センターへ食糧や資機材を届けることになっており、不足した物品を和歌山県の他のチームと協力しながら深夜までかき集めた。

19日午前7時に阿蘇医療センターへ向けて出発。正午に無事に物品を届けた後、帰路についた。帰りは運転の負担を軽減し、活動の振り返りをしながら戻れるよう、新門司港から大阪・泉大津港行きのフェリーに乗船。20日早朝に泉大津港に着き、午前8時15分に医大病院の皆様の出迎えを受けて96時間に及ぶ活動が終了した。

外傷手術短期留学Study abroad

-

希望があれば、外傷手術のスキルアップのため、短期の国内留学・国外留学を斡旋できます。

<国外留学例>

場所:タイ王国コンケン州コンケン病院外傷センター

期間:3週間

経験症例:全身麻酔下体幹外傷手術は合計15例。

うち、緊急手術13例(循環動態不安定8例)。刺創3例、銃創1例。 -

外傷病棟回診

外傷病棟回診 -

カンファレンス

(和歌山県立医科大学高度救命センターの紹介、case presentation)