夏の公開講座 2014

講演概要

1日目 8月2日(土曜日)

13:30 脳ができるまで 生物学教室 平井秀一

13:30 脳ができるまで

生物学教室 平井秀一

脳の役割とはいったい何でしょうか?“考える”ことでしょうか? 生物学的観点からすると、脳は本来複雑な運動を制御するために編み出された器官であると言えます。脳がなければ感覚器官からの情報や記憶にもとづいて、歩く、飛ぶ、泳ぐ、物を造る等の“運動”を引き起こすことができません。一方高度な精神活動を支え“人間らしさ”をもたらすのも(ヒトの)脳と言えます。ではどのようにしてこの複雑な機能を担う器官が形成されるのでしょうか?遺伝子にはどのような脳の設計図が描かれているのでしょうか?多くの動物が脳を持つ中、我々ヒトの脳は他の動物の脳と何が異なるのでしょうか?本講座では最新の研究結果をもとに、脳という器官ができる過程を見ていきます。

15:30 X線で見る世界 物理学教室 藤村寿子

15:30 X線で見る世界

物理学教室 藤村寿子

X線は光と同じ電磁波ですが,光に比べてエネルギーが高いために見える(観測できる)ものが異なり,特に物質内部の観察を得意とします.身近な例としては,医療で用いられるレントゲン写真やX線CTなどの画像診断,産業分野での非破壊内部検査などが挙げられます.また,X線観測による宇宙の構造・進化の研究,放射光やX線自由電子レーザーを用いた無機物質や生体物質などの構造解析や高解像度イメージングなど,基礎研究から応用研究に至る広範囲で利用されています.

この講座では,医療・産業分野での利用例や,最近の研究例を通して,可視光では見えないもの・現象をX線でどのように見る(観測する)のかを解説します.

2日目 8月3日(日曜日)

10:30 血液の「安全性」 医療社会科学教室 本郷正武

10:30 血液の「安全性」

医療社会科学教室 本郷正武

献血により集められた血液が医療現場で輸血に使われることは容易に想像がつくと思います。しかし、この輸血用製剤の他にも、採集された血液から作られる血液製剤があることはご存知でしょうか。いわゆる「薬害HIV」問題や「薬害C型肝炎」問題を引き起こした「血漿分画製剤」と総称される血液製剤も血液(血漿)を原料としています。昨年HIV感染者の献血血が2人の患者に輸血され、うち1人がHIV感染するという報道がありました。献血を管理する日本赤十字社が詳細な問診や厳重な検査体制を敷いているにもかかわらず、なぜこのような「すり抜け」が起こったのでしょうか。また、なぜこの事件が大きく報道され、問題視されるのでしょうか。

当日は、血液製剤の製造の歴史を概観しながら、HIVや肝炎など感染症の問題や、国内自給に向けた試みについて考察し、血液製剤の「安全性」がどのように確保されているのかについて医療社会学の立場から考えていきます。

13:30 数と演算 - 数学の考え方数学・統計学教室 武田好史

13:30 数と演算 - 数学の考え方

数学・統計学教室 武田好史

我々は物事を明確にするための手段としてしばしば数式を用います.ではその数式の根本である自然数はどのようにして明確化されるのでしょうか.厳密な定義にこだわる数学においても,自然数は自然すぎるので定義しないのでしょうか.

もちろんそんなことはありません.19世紀末にGiuseppe Peano(イタリア

1858-1932)により考案された公理系が現代数学でよく用いられる自然数の定義となっています.

この講演では Peano の公理から出発し,負の数や分数及びそれらの四則演算が構成されていく様子を概観していきます.

それにより,「分数の割り算 =

分母分子を逆にした掛け算」や「(負)×(負)=(正)」など,疑問を感じつつもなおざりにしてきたことに対して,これまでと違った視点からの理解を得ることができるでしょう.

(注.「自然数は定義しない」とする数学もあります.)

15:30 万物の根源を探る物理学教室 牧野誠司

15:30 万物の根源を探る

物理学教室 牧野誠司

物質は何でできているのか,物質を構成する基本単位はどんなものか,長年にわたるこの疑問は,解決を見るどころか次々と新たな疑問が生じています.古代ギリシャにおける万物の根源についての議論から,2013年のピーター・ヒッグスとフランソワ・アングレールのノーベル物理学賞受賞のきっかけとなったCERNのLHCによるヒッグス粒子の発見まで,長年にわたって扱われてきたこの課題を概観し,物質を構成する基本単位やその仲間の発見の歴史をたどります.

3日目 8月16日(土曜日)

13:30 生命の始まりを考える~卵と精子のソシオロジー~ 生物学教室 山崎尚

13:30 生命の始まりを考える~卵と精子のソシオロジー~

生物学教室 山崎尚

ほとんど全ての動物では、精子が卵に侵入する受精が命の始まりとなります。

英語では受精をfertilization と書き、英和辞典では、この言葉の意味として、「土地を肥やすこと」とあります。そのためでもないでしょうが、中高の学校現場でも受精は「畑に種をまく」イメージで伝えられることが多いようです。

しかし、実際の受精は、精子と卵の間の分子レベルの相互作用が不可欠で、その仕組みが明らかになったのは、それほど昔ではありません。また、ヒトを中心とするほ乳類の受精は体内受精であるためか、その仕組みはより複雑で未だ未解明な部分もあります。一方で、1978年に世界で最初のIVF(人工受精)による子供(通称、試験管ベビー)が生まれて以来、生殖医療技術は日々進歩を遂げ、現代社会ではこの技術が多くの命の誕生を助けています。

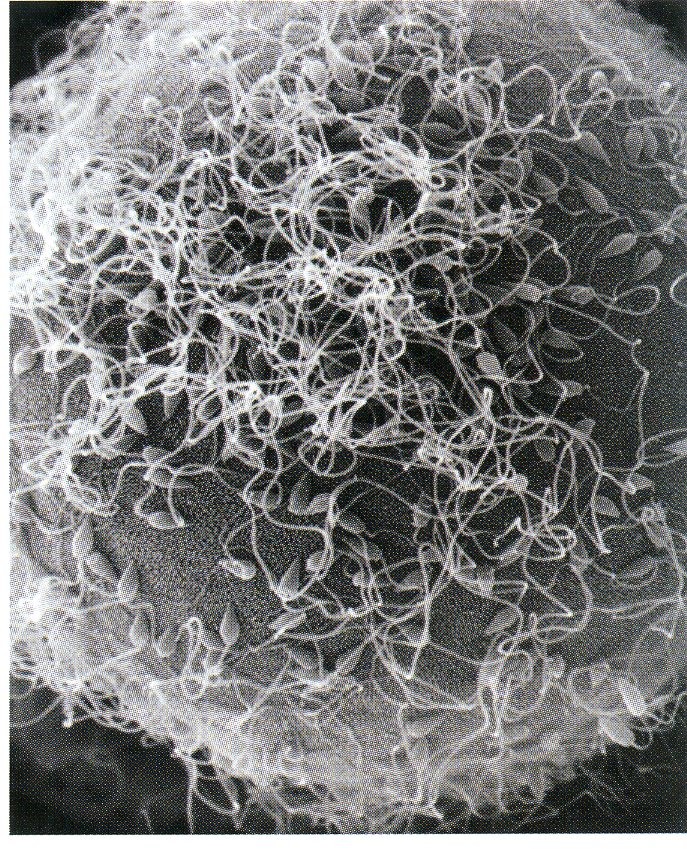

今回の講座では、受精における卵と精子の「ふるまい」を解析し、受精という現象の不思議を判りやすく紹介します。また、ほ乳類の受精の特殊性、特にどのような点が判っていないかにも触れようと思います。同時に、現代の生殖医療の一端も紹介し、命の始まりにヒトがどの程度関与できるかも知って戴きたいと思っています(図はウニの受精、Developmental Biology 8th ed. Sinauerより)。

15:30 衝動性の心理学 心理学教室 石井拓

15:30 衝動性の心理学

心理学教室 石井拓

大事な仕事を先延ばしにしたり,ダイエット中なのに甘いものに手を出したり,長い目で見ると望ましくないと分かっている行動をしてしまうクセは多くの人にあります.そのようなクセを心理学や行動経済学では衝動性とセルフコントロール(自己制御)の問題と呼びます.衝動性の問題は,日常的には「意志の弱さ」などのせいにされますが,実は人間にも他の動物にも共通する根本的な行動の原理が関係しているようです.その原理とは,今すぐではなくしばらく後で起こる出来事の価値を人間や他の動物が割り引いて低めに見積もるという遅延割引です。この講座では遅延割引に関する研究を解説して,それがどのように問題を引き起こすかを説明します.また,参加者の皆さんに自分自身の行動を例として取り上げていただきながら,衝動性の問題を乗り越えるコツについて一緒に考えます.

4日目 8月17日(日曜日)

10:30 魔方陣のふしぎ 数学・統計学教室 田中晴喜

10:30 魔方陣のふしぎ

数学・統計学教室 田中晴喜

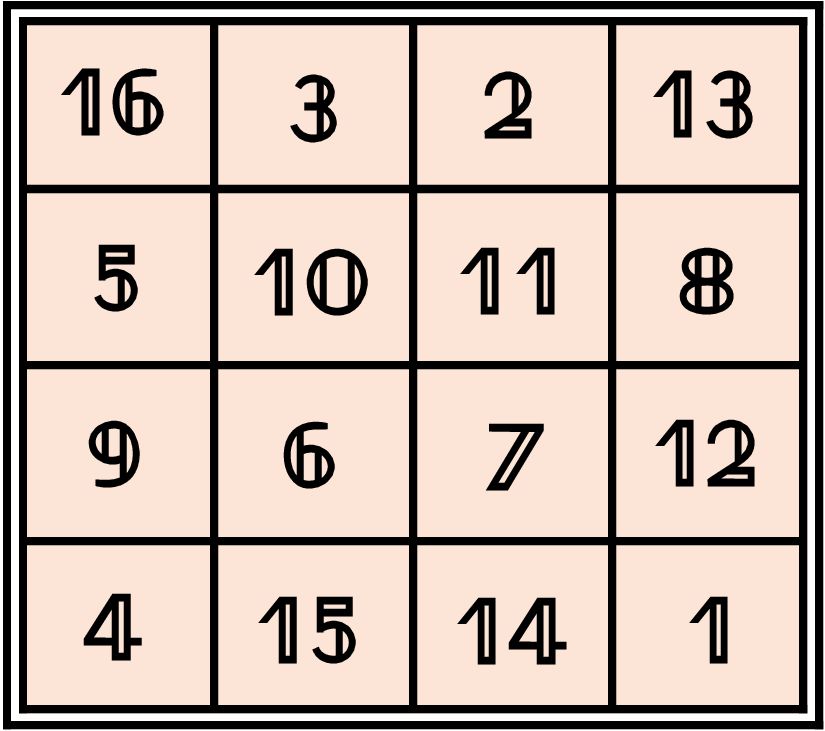

みなさんは魔方陣というものをご存知でしょうか.碁盤の目状に数字1,2,3,…をうまく並べると,どの縦,横,斜めの和も同じ値になるという不思議な数の並べ方です.日本をはじめ世界各国で古くから知られていて,数の神秘としてまじないや護符としてつかわれることもあったといわれています.現在では主に数学的な興味の対象になっていて,新しい配置の研究や,コンピュータを使った大規模な探索がおこなわれています.最近では,2億7500万個ぐらいある5×5マスの魔方陣を,スーパーコンピュータをつかい高速で求めたという記事がネット上で話題になりました.

そこで本講座では,魔方陣の歴史や最近の話題を紹介します.また,実際に参加者の方に魔方陣をつくる体験をしてもらう予定です.

13:30 病気を説明する 哲学・倫理学教室 竹山重光

13:30 病気を説明する

哲学・倫理学教室 竹山重光

たとえば「あなたは肺炎です」と診断がなされたあと、通常、それはどのような病気であるのか、説明がなされるでしょう。これを「医学的説明」と呼ぶとして、「医学的説明」とはどういうものなのでしょうか。これも「自然科学的説明」の一種なのでしょうが、それでは、自然科学的説明とはどういうものなのでしょうか。「説明」は、科学哲学の中心的問題のひとつです。基本的なことをできるかぎり噛み砕いてお話します。一緒に考えてみましょう。

15:30 右と左の化学 化学教室 福島和明

15:30 右と左の化学

化学教室 福島和明

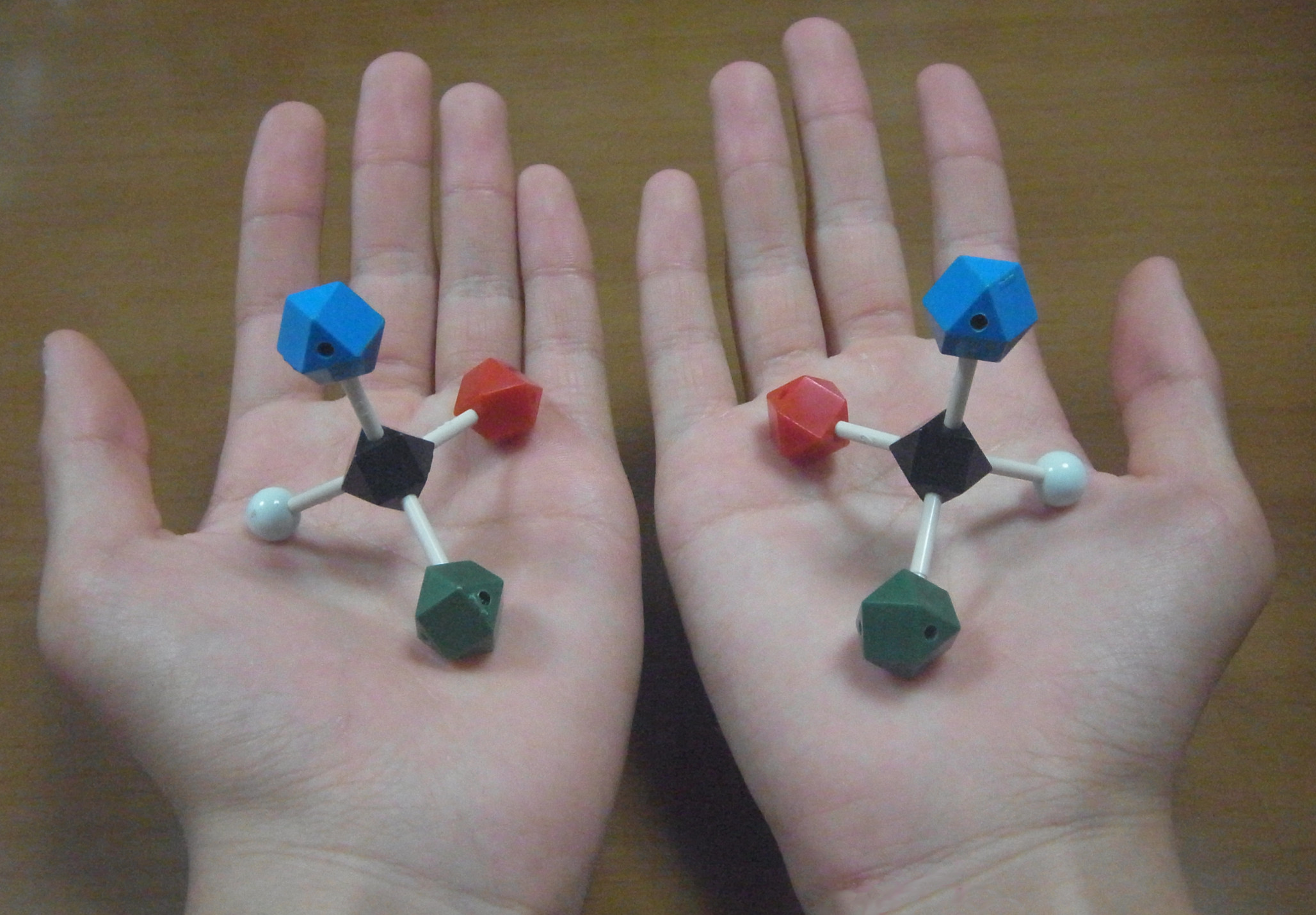

右手と左手のように, 鏡に映すと左右が反対になる形をした分子があります. 分子の構造にこのような特徴がある場合, その分子は"キラル"であるといいます.

右手と左手のように, 鏡に映すと左右が反対になる形をした分子があります. 分子の構造にこのような特徴がある場合, その分子は"キラル"であるといいます.

キラルな分子の構造の右と左の違いは, 一見すると些細なようにも思えます. しかし, この違いは生体にとっては非常に重要で, 薬となるはずの分子が, 左右の違いによって逆に生体に異常を引き起こす原因になる例も知られています. そのためキラルな分子を医薬品として用いるときには, 右と左のうち薬として働くものだけを使わなくてはいけません.

日本では, キラルな分子の片方だけを効率的に合成する研究が盛んに行われており, これまでに多くの日本人化学者がいくつもの優れた成果を生み出してきました. 中でも元名古屋大学教授の野依良治博士(現理化学研究所所長)は, キラルな触媒を用いてキラルな分子の片方だけを化学的に合成する方法を開発し, この功績により2001年にノーベル化学賞を受賞しました.

本講座では, このようなキラルな分子の「右と左の化学」に関する研究の歴史や最近の話題などを, 具体的な例を挙げながら分かりやすく解説します.